認知症のレベル別一覧表。認知症の進行度別の状態とは?

認知症とひと言で言っても、認知症には段階や程度がさまざまにあります。認知症を正しく理解することは、認知症の早期発見に役立ち、適切な対策を立てることができるため、とても重要です。

今回の記事では、認知症はどのように進行していくのか?や、認知症のレベルについて解説します。もしも家族が認知症になっても慌てることがないように、今のうちから正しい知識を身につけていきましょう。

認知症はどのように進行していくの?

認知症の進行は、「前兆」「初期」「中期」「末期」の、4つの進行段階に分けることができます。症状は時間をかけて進行するといわれていますが、早期に発見し、適切な対策や治療を行うことで発症や進行を遅らせることができるため、認知症がどのように進行していくかを知っておくことはとても重要です。「前兆」「初期」「中期」「末期」のそれぞれの症状について解説します。

前兆(軽度認知障害)

もの忘れのような記憶障害みられるようになりますが、日常生活に支障をきたすほどではありません。そのため、「歳のせい」と軽く考えてしまう方がほとんどで、認知症の前兆であることが見過ごされがちです。認知症の前兆は軽度認知障害(MCI)とも呼ばれ、放っておくと症状が進み、高い確率で認知症へと移行します。

初期(軽度)

直前の出来事を忘れてしまったり、勘違いや同じことを何度も繰り返して言うようになり、単なる「もの忘れ」ではなくなってきます。時間の見当識障害もみられるようになり、時間の感覚や、現在の日付や曜日なども分からなくなります。また、判断力の低下もあらわれるため、できないことが増えることによって意欲が減退し、もの事を面倒くさがるようになります。

中期(中度)

中期になると、記憶障害が深刻化し、記憶が保てないため自立した生活が困難になってきます。食事をしたのに食事をしたこと自体を忘れてしまうのも、中期の特徴です。また、場所に関する見当識障害が多くみられ、自分がいる場所が分からなくなったり、見当識障害が原因で、徘徊につながることもあります。この時期になると、サポートが必要になる場面が多くなってきます。

末期(重度)

認知症の末期では、認識力も著しく低下するため、人を認識できなかったり、言葉が理解できなくなるなど、コミュニケーションを取ること自体が難しくなります。失禁や異食、不潔行為などもみられます。また、歩行障害や運動障害もみられるようになり、寝たきりになることも少なくありません。誤嚥(ごえん)による肺炎や、免疫力の低下による感染症などのリスクが高まり、より手厚い介護が必要になる時期でもあります。

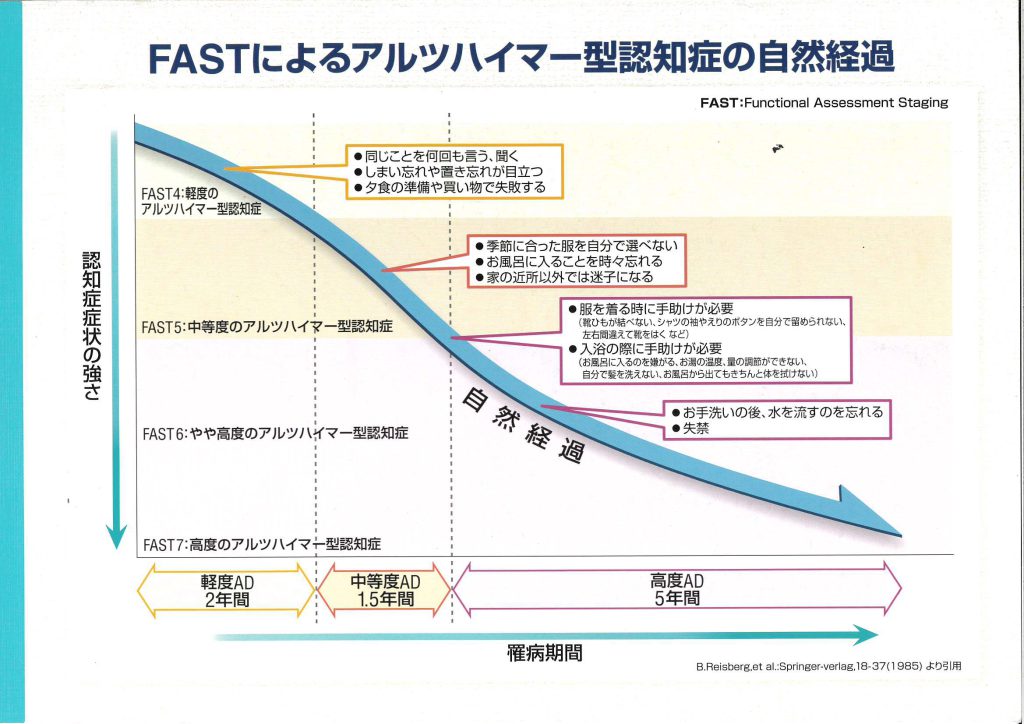

アルツハイマー型認知症の進行について

特に、アルツハイマー型の認知症の場合は、上記のように進行することが多いです。軽度の期間は約2年ほどあり、徐々に中等度を経過し高度へと進行します。約3.5年で高度まで進行してしまうことから、早期の治療を行い症状の進行を遅らせる必要があります。

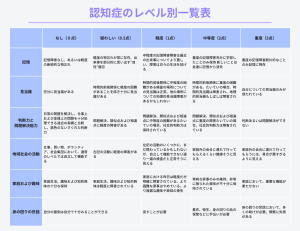

認知症の初期からのレベル別一覧表

認知症かどうかを調べるには、専門の医師の問診や脳の検査など、さまざまな方法を組み合わせて行います。その中で、日常生活の状態から認知機能のレベルを評価する臨床認知症評価尺度(Clinical Dementia Rating:CDR)があり、家族など患者さんの日常生活を把握している周囲の人の情報をもとに評価ができます。

CDRは、記憶、見当識、判断力と問題解決能力、地域社会活動、家庭生活および趣味・関心、介護状況の6項目について、5段階で認知症の重症度を評価します。

それらを総合して、評価表に基づいて「疑いなし」、「疑いあり」、「軽度」、「中等度」、「重度」の5段階に分類し、認知症の程度や障害されている機能を把握することができます。

評価的には「疑いなし」であっても、認知症がないとは言い切れません。そのため、この評価を繰り返し行うことで早期発見や、状態を正しく把握していくことができます。

認知症は早期発見・早期治療が最も望ましい

認知症を根本的に治す治療法はありませんが、薬や認知機能のトレーニングなどにより、進行を遅らせることが可能なケースがあります。さらに、認知症ほどではない軽度認知障害(MCI)の段階で適切な治療をすることができれば、認知機能が正常な状態に回復することも期待できます。

早期発見・早期治療は、早い段階から家族や医師と今後の対策についても話し合えることもできるため、将来の介護プランについて決めておけるのも大きなメリットです。

まとめ

認知症には、「前兆」「初期」「中期」「末期」と4つの進行段階があります。前兆の時点では単なる「もの忘れ」として見過ごされやすいため、MCIや認知症の初期のサインや症状について知っておくことは、早期発見のためにとても重要です。早期に適切な治療ができれば、前兆から認知症の発症を防げたり、遅らせることも期待できます。

また、認知症になったとしても早期に対策を取ることができれば進行を遅らせることも可能です。認知症は、重症化すると本人だけでなく、家族にもさまざまな負担が大きくなりサポートが必要になってきます。少しでも異変やサインに気づいたら、放っておかずに早めに専門家や医療機関に相談しましょう。

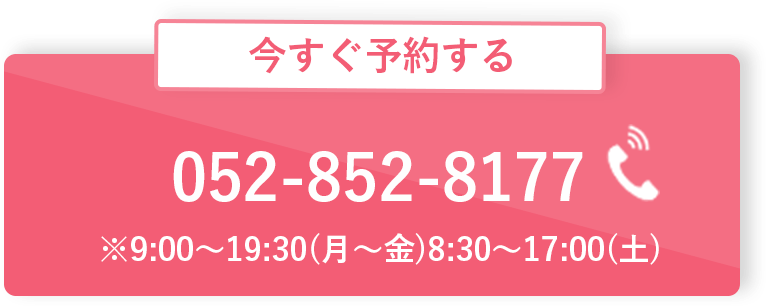

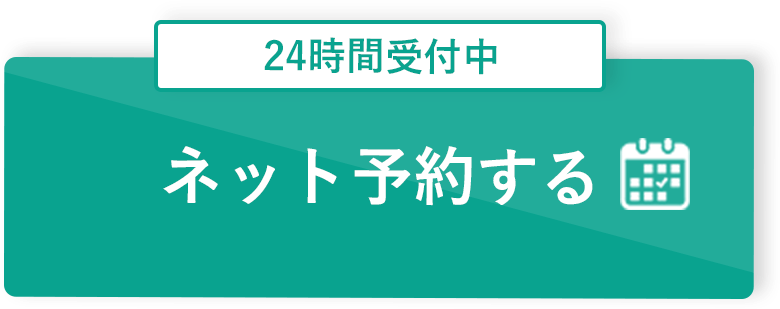

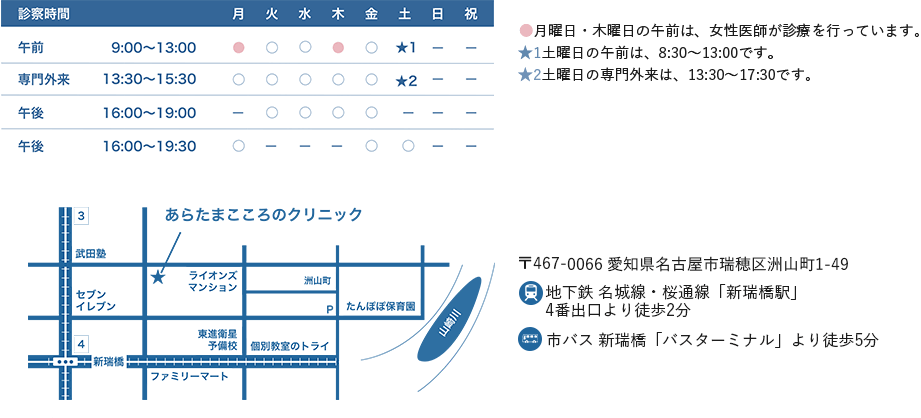

あらたまこころのクリニックでは認知症の相談も行っております。早期治療が認知症を重症化させないためのカギとなりますので、まずはお気軽にご相談ください。

関連する情報

監修

- 医療法人和心会 あらたまこころのクリニック 院長

-

【出身校】名古屋市立大学医学部卒業

【保有資格】精神保健指定医/日本精神神経学会 専門医/日本精神神経学会 指導医/認知症サポート医

【所属】日本精神神経学会/日本うつ病学会/日本嗜癖行動学会理事/瑞穂区東部・西部いきいきセンター

【経歴】厚生労働省認知行動療法研修事業スーパーバイザー(指導者)の経験あり。2015年より瑞穂区東部・西部いきいきセンターに参加し、認知症初期支援集中チームで老人、高齢者のメンタル問題に対し活動を行っている。日本うつ病学会より「うつ病の薬の適正使用」のテーマで2019年度下田光造賞を受賞。

【当院について】名古屋市から、「日本精神神経学会から専門医のための研修施設」などに指定されている。

最新の投稿

働く人の発達障害2023年12月2日大人のADHD

働く人の発達障害2023年12月2日大人のADHD その他2023年10月27日孤独感は解消できる?孤独で不安を感じる原因から対処法まで解説

その他2023年10月27日孤独感は解消できる?孤独で不安を感じる原因から対処法まで解説 社交不安障害(あがり症)2023年10月27日対人恐怖症は治る?原因から症状、治療法を解説

社交不安障害(あがり症)2023年10月27日対人恐怖症は治る?原因から症状、治療法を解説 パニック障害2023年10月27日パニック障害と嘔吐恐怖について② 治療

パニック障害2023年10月27日パニック障害と嘔吐恐怖について② 治療